Inhaltsverzeichnis:

Was ist Wildtierkriminalität?

Der Begriff Wildtierkriminalität umfasst Wilderei, illegalen Handel mit Wildtieren und Wildtierprodukten sowie den Konsum illegaler Wildtierprodukte.

Illegale Handlungen gegen Wildtiere im Detail:

- jede rechtswidrige Entnahme aus der Natur (Tötung oder Fang)

- Schädigung von besonders geschützten, wildlebenden Tieren

- der illegale Besitz und Handel von bzw. mit lebenden Tieren oder Tierprodukten

- die Zerstörung von Lebensräumen und andere Aktivitäten, die die Tierwelt stören oder gefährden

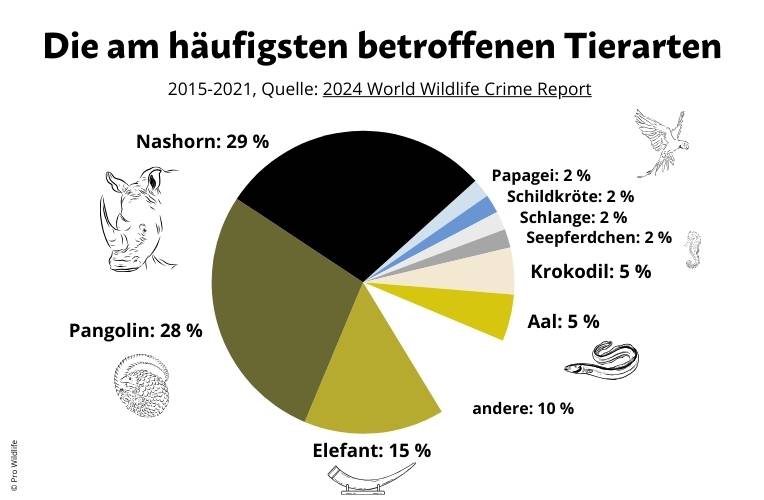

Wildtierkriminalität gilt als das viertgrößte Delikt des organisierten Verbrechens weltweit, besonders der illegale Handel mit Tierprodukten und Trophäen lockt mit beträchtlichen Profiten. Betroffen sind Tausende von Wildtierarten, die beliebtesten Produkte sind Elfenbein, Nashorn-Horn, Pangolin(schuppen) oder gerade in Europa Papageien oder Reptilien als „Haustiere“.

Ausmaß

Im Mai 2024 veröffentlichte das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) die dritte Ausgabe seines World Wildlife Crime Report. Für den Bericht wurden mehr als 140.000 Aufzeichnungen aus 162 Ländern über Beschlagnahmungen von Wildtieren aus den Jahren 2015 bis 2021 ausgewertet. Umfang und Ausmaß sind nach wie vor beträchtlich: Rund 4.000 Pflanzen- und Tierarten waren betroffen. Etwa 3.250 dieser Arten sind im Abkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) aufgeführt.

Um eine grobe Vorstellung von der Größenordnung zu vermitteln: In diesen sieben Jahren wurden 13 Millionen „Funde“ mit einem Gewicht von mehr als 16.000 Tonnen beschlagnahmt. Die jährlichen illegalen Finanzströme für Elfenbein allein werden auf 240 Mio. USD und allein für Nashorn-Horn auf 163 Mio. USD geschätzt.

Das tatsächliche Ausmaß des Handels mit wildlebenden Tieren und Pflanzen ist natürlich weitaus größer als die erfassten Beschlagnahmungen. Einige der am stärksten betroffenen Arten – wie Reptilien, Fische, Vögel und Säugetiere – finden kaum Beachtung in der Öffentlichkeit, obwohl der Wildtierhandel eine wichtige Rolle bei ihrem lokalen bzw. globalen Aussterben spielt.

Für unseren Konsum

Am Ende der illegalen Handelskette stehen wir Konsumenten. Ob Trend oder Tradition: Aus Wildtieren werden Waren wie Lebensmittel, Arzneimittel, Haustiere sowie „Luxusgüter“ (Kleidung, Schmuck, Dekoration, Statussymbol). Die Nachfrage bestimmt, ob ein Python für Fashion, Fleischkonsum oder als „bester Freund“ gehandelt wird.

| Nachfrage | Tierarten-Beispiele |

| Lebensmittel | Haiflossen, Aale, Störe, Krokodile |

| Arzneimittel | Pangoline, Seepferdchen, Knochen von Raubkatzen, Schildkrötenpanzer |

| Haustier | Afrikanische Graupapageien, Reptilien, Amphibien |

| Luxusgüter | Elfenbein, Nashorn-Horn, Reptilleder, Korallen |

Legal vs illegal

Ob der Handel mit Wildtierprodukten an einem Ort legal oder illegal ist, hängt in der Regel davon ab, wie sie anderswo, z.B. in einem anderen Land, beschafft oder ob sie legal über Grenzen transportiert wurden. Nur für die Arten, die bei CITES im Anhang I geführt werden, ist der kommerzielle Handel in der gesamten Handelskette von der Quelle bis zu den Endmärkten konsequent verboten.

Wilderei bezieht sich meist auf das Jagen von Wildtieren ohne die erforderlichen Jagdgenehmigungen, mit nicht erlaubten Mitteln, Fang über genehmigte Quoten hinweg bzw. in Schutzgebieten oder außerhalb der gesetzlich festgelegten Jagdzeiten.

Auswirkungen

Das Ausmaß zu bewerten, ist nicht immer so einfach wie bei direkten und nachweisbaren Schäden (Beispiel: Rückgang der Elefantenpopulation). Komplexer wird es, den Zusammenhang von entgangenen Staatseinnahmen oder die Auswirkungen auf Ökosysteme aufzuzeigen. Es gibt auch potenzielle Schäden, deren Risiko eingeschätzt werden muss (Beispiel: Zoonosen).

Lösungsansätze

Wildtierkriminalität fügt unserer Natur enormen Schaden zu, bedroht empfindliche Ökosysteme, gefährdet Lebensgrundlagen, die Gesundheit der Bevölkerung und die Fähigkeit des Planeten, die Klimaerhitzung auszubremsen. Um dem entgegenzuwirken, muss an mehreren Strängen gleichzeitig gezogen werden. Dem Bericht der UNODC zufolge könnte beispielsweise die Verfolgung von Wildtierhändlern im Rahmen von Anti-Korruptionsgesetzen stärker in den Vordergrund gerückt werden, da diese oft mehr Ermittlungsbefugnisse und höhere Strafen bieten als Umweltgesetze.

Vollzugskräfte stärken

Die steigende Anzahl an Beschlagnahmen von Wildtieren bietet nicht nur einen Hinweis auf aktuelle Handelsströme, sondern beweist auch, dass immer mehr Gegenmaßnahmen ergriffen wurden. Dazu zählt z.B. die Gründung des Internationalen Konsortiums zur Bekämpfung der Wildtierkriminalität (ICCWC) im Jahr 2010.

Seit 2006 unterstützt Pro Wildlife das bereits mehrfach ausgezeichnete EAGLE-Netzwerk. Das Team ist in sieben Ländern Afrikas aktiv. Bei ihren gefährlichen Undercover-Einsätzen stellen sie regelmäßig Elfenbein, Raubkatzenfelle, Pangolin-Schuppen, Flusspferd-Zähne sowie lebende Affen, Graupapageien und andere geschützte Tiere sicher. Sie sorgen dafür, dass die Verantwortlichen verhaftet und vor Gericht gestellt werden.

Einbindung lokaler Gemeinschaften

Die Eindämmung von Konflikten zwischen Mensch und Wildtier kann ebenso eine entscheidende Rolle bei der Verringerung der Wilderei-Motivation für einige Arten spielen wie auch das Angebot alternativer Wirtschaftszweige und Einkommensquellen.

In mehreren Schutzprojekten fördert Pro Wildlife solche Maßnahmen: In Tansania helfen wir in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden, Wanderrouten von Elefanten zu erhalten. In Kamerun haben frühere Wilderer alternative Einnahmequellen gefunden, indem sie Futterpflanzen an das benachbarte Affenwaisenhaus liefern. In Botswana helfen wir, Wildtiergebiete zu erhalten, Konflikte mit Löwen zu verhindern und die Lebensgrundlagen der Menschen zu erhalten, indem Ranger ausgebildet und Nutztiere gegen Löwenrisse geschützt werden.

Bessere Überwachung und Forschung

Zwar gibt es immer mehr Belege für Wildtierkriminalität, aber es bestehen nach wie vor viele Wissenslücken. Es muss mehr und besser recherchiert und dokumentiert werden.

Unsere Berichtreihe „Stolen Wildlife“ (seit 2016) zum Reptilienschmuggel resultieren in internationalen Handelsverboten und -beschränkungen für dutzende Reptilienarten.

Nachfrage mindern

Zwar wird der Erfolg häufig an Verhaftungen und Beschlagnahmungen gemessen, doch haben diese Maßnahmen allein nicht unbedingt langfristige Auswirkungen auf die Verringerung der kriminellen Anreize, die die illegalen Märkte antreiben. Deshalb sind Aufklärung und Nachfragereduktion entscheidend.

Pro Wildlife zeigt Missstände auf – über die Presse, Soziale Medien und Newsletter informieren wir eine breite Öffentlichkeit –, zeigt Alternativen auf und fördert Bildungskampagnen in mehreren Ländern, um Menschen für Artenschutz zu begeistern.

Positives Beispiel

2005 begann Pro Wildlife, die Bedrohung von Plumploris zu recherchieren. Die nachtaktiven Äffchen werden gefangen, um sie entweder als Haustiere zu verkaufen oder angebliche Heilmittel der Traditionellen Medizin herzustellen. Wir dokumentierten Umfang und Folgen dieses Handels und leisteten bei Artenschutzbehörden in aller Welt Überzeugungsarbeit. Bei der CITES-Artenschutzkonferenz 2007 wurden alle Plumplori-Arten unter strengen Schutz gestellt und der internationale Handel mit ihnen verboten.

Seit 2006 konnte die von Pro Wildlife geförderte Auffangstation Ciapus in Indonesien mehr als 1.000 beschlagnahmte Plumploris aufnehmen und versorgen. Allein zwischen 2010 und 2023 wurden mehr als 750 Plumploris wieder in sichere Waldgebiete ausgewildert. Dank einer erfolgreichen Aufklärungskampagne vor Ort war 2023 die Anzahl der geretteten Tiere die geringste seit neun Jahren!