Inhaltsverzeichnis:

Die 10 Argumente gegen Fischkonsum als kurze PDF-Version zum Download >>

1. Überfischung der Meere

Laut Welternährungsorganisation (FAO 2024) sind fast 38 Prozent aller Fischbestände überfischt oder bereits kollabiert. Von Raubfischen wie Kabeljau, Schwert- und Thunfisch ist die Biomasse schon gar um 90 Prozent geschrumpft, die Bestände von Hochseehaien und -Rochen um mehr als 70%. Die Überfischung solcher großen Raubfische hat Folgen für das gesamte Nahrungsnetz: Das ökologische Gleichgewicht kommt aus dem Tritt, die Artzusammensetzung verschiebt sich, die Ökosysteme werden störanfälliger.

Nun zeigt eine neue Studie, dass viele bisherige Bestandsschätzungen – also die Grundlage der Fangquoten – weltweit zu hoch waren. Diese Fehleinschätzung hat u.a. zu einer massiven Überfischung auch in Nord- und Ostsee geführt. Dies ist umso dramatischer, weil selbst die bisherigen, ohnehin zu optimistisch angesetzten Fangempfehlungen der Wissenschaft von der Politik lange Zeit ignoriert wurden – stattdessen wurden sie den kommerziellen Interessen unterworfen und höhere Fangquoten genehmigt. Und bis heute setzt die Politik auf falsche Anreize und fördert mit Subventionen die weitere technische Aufrüstung von Fischereiflotten, was die Überfischung noch weiter befeuert.

- Mehr unter „Leere Meere – die Folgen der Überfischung“

2. Gesundheitsrisiken für Menschen

„Meeresfisch ist ja so gesund“ – dank Jod, Vitamin D, Eiweiß oder auch Omega-3-Fettsäuren? Von wegen:

- Giftstoffe: Besonders in Raubfischen am Ende der Nahrungskette (Thun- & Schwertfisch, diverse Haiarten wie z.B. Blau- & Dornhai) sind hohe Quecksilber-Konzentrationen zu finden. In Lachs (Zucht & Wildfang) und Hering aus der Ostsee wurden erhöhte Dioxid-Gehalte nachgewiesen.

- Mikroplastik: Die steigende Vermüllung der Meere führt zu immer höheren Mikroplastik-Ansammlungen in Speisefischen. Einer Studie aus Portugal zufolge nehmen Konsumenten bis zu 842 Mikroplastikstückchen jährlich über Meeresfisch auf. Viele Fischarten aus Asien (sowohl Süßwasser als auch Meeresfisch) sind stark mit Mikroplastik belastet, ebenso viele Fischmehl-relevante Arten.

- Antibiotika: Während in Europa und Nordamerika der Einsatz von Antibiotika in der Aquakultur streng geregelt ist, ist der Einsatz von Antibiotika wie Oxytetracyclin, Florfenicol und Trimethoprim/Sulfadiazin in vielen Entwicklungsländern, die die Aquakultur dominieren, gang und gäbe. Dies soll die Ausbreitung von Krankheiten in den oft völlig überfüllten Fischfarmen verhindern, schadet aber der Umwelt und den Konsumenten.

- Mehr unter „Wie gesund sind Fisch und Muscheln?“

3. Problem Beifang

Bis zu 300.000 Delfine, hunderttausende Haie und Seevögel – sie alle sterben jährlich als „Kollateralschaden“ in der industriellen Fischerei.

Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 40 Prozent der weltweiten Fänge aus dem Meer Beifang sind. Etwa neun Millionen Tonnen Beifang wird noch vor Ort ungenutzt ins Meer zurückgeworfen, um an Bord Platz für den erwünschten Fang zu sparen – doch die meisten Tiere sind bereits tot oder haben kaum noch eine Überlebenschance. Anderer Beifang wird an Bord behalten und vermarktet oder zu Fischmehl für die Massentierhaltung bzw. Aquakultur verarbeitet. In der EU gilt seit 2019 ein Rückwurfverbot und eine Anlandepflicht für den kompletten Fang.

Besonders hoch sind die Beifangraten in den engmaschigen Netzen der Shrimps-Fischerei: Hier kommen auf 1kg Shrimps 5-20 kg ungewünschte Meerestiere, die in den Netzen landen.

Zwar wird an technischen Weiterentwicklungen der Netze gearbeitet, um z.B. für Meeresschildkröten eine Art Notausgang einzubauen, Delfine mit „Pingern“ (akustische Alarmsignale) fernzuhalten oder mit Sortiergittern Nicht-Zielarten freizulassen, doch die Erfolgsraten schwanken stark.

4. Fragen des Tierschutzes

Der Meeresfisch ist in der Regel einen qualvollen Tod gestorben:

- Schon beim Hochziehen der Netze platzen in vielen Fischen die Schwimmblase und andere Organe durch den veränderten Wasserdruck;

- Zahllose weitere Fische werden beim An-Bord-Ziehen der gigantischen, oft prall gefüllten Netze zerquetscht.

Alle anderen ersticken langsam an Bord. Denn in den allermeisten Ländern sind Fische aus Massenfang (sprich Meeresfischerei) aus den Schlachtregelungen ausgenommen, sie müssen weder betäubt noch schnell getötet werden.

5. Belastung für Ökosysteme

Die industrielle Fischerei hat nicht nur bereits zum Kollaps zahlreicher gezielt befischter Arten und zu inakzeptablem Beifang geführt– sie ist auch für viele, oft ignorierte Kollateralschäden verantwortlich, indem sie ganze Ökosysteme schädigt oder gar langfristig zerstört:

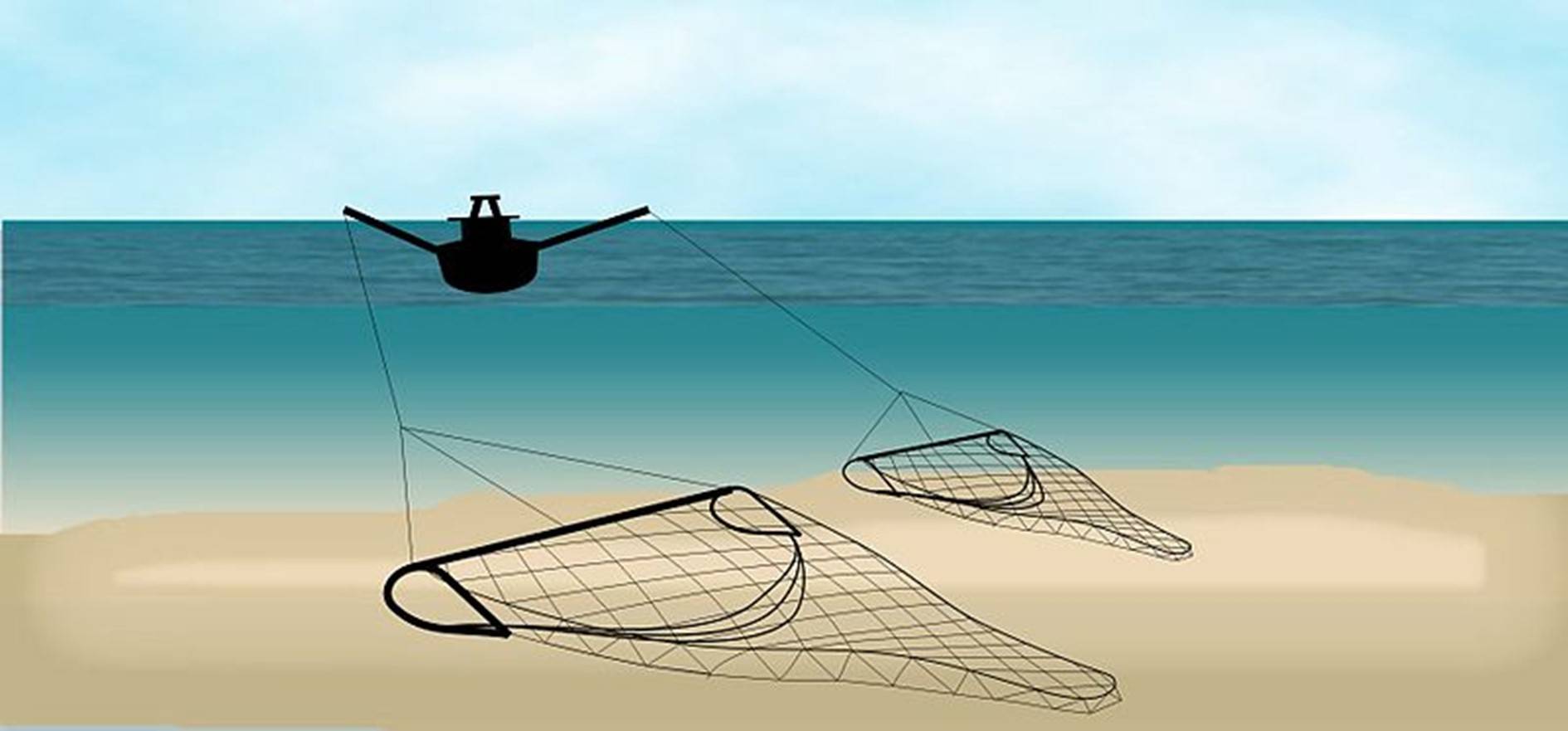

- Grundschleppnetze pflügen den Meeresboden um, zerstören Lebensgemeinschaften aus Kaltwasserkorallen, Schwämmen und am Boden lebenden Fischen. Das Aufwühlen des Sedimentes setzt CO2 frei, was die Klimakrise weiter verschärft.

- Wo die begehrtesten Fischarten bereits kollabiert sind, weicht die industrielle Fischerei auf kleinere Arten aus – diesen Effekt nennt man „Fishing down the Foodweb“.

- Korallenriff-Ökosysteme erholen sich schlechter von schweren Sturmschäden, wenn die Artenvielfalt gestört und Schlüsselfischarten überfischt sind.

- Geisternetze (also verlorengegangene oder entsorgte Fischernetze, die im Meer umhertreiben) sind nicht nur weiterhin tödliche Fallen für Meeresbewohner, die in ihnen hängen bleiben. Allein solche Fischernetze machen mindestens 10 % des Plastikmülls in den Ozeanen aus. Der berüchtigte gigantische Müllstrudel im Nordpazifik soll sogar zu 75-86 % aus Fischernetzen bestehen.

Eine drastische Reduktion der Fischerei, die alle potentiellen Auswirkungen auf die betroffenen Ökosysteme berücksichtigt, wäre deshalb dringend geboten.

6. Delfine als Fischköder

Delfine als Beifang in der Thunfisch-Fischerei sorgten in der Vergangenheit für Schlagzeilen. Doch wer weiß schon, dass für manche Fischereien Delfine sogar gezielt bejagt werden?

Wie stark die kommerzielle Fischerei und die Jagd auf Delfine zusammenhängen, zeigt unser 2024 erschienener Bericht über die weltweite Delfinjagd. Denn Delfine werden in zahlreichen Ländern v.a. gezielt bejagt, um ihr Fleisch als Köder in der Fischerei v.a. auf Haie und Welse zu verwenden:

- Allein in Peru sind dies jährlich 10-15.000 Delfine für die Haifischerei.

- Neue Studien zeigen, dass auch Hochseeflotten aus Südkorea und Taiwan gezielt Delfine als Köder bejagen.

- In Westafrika und Asien ist die Nutzung von Delfinen als Köder ein zunehmendes Phänomen, das mit der Überfischung der Haie korreliert

Auch Flussdelfine sterben, um als Fischköder zu enden – z.B. im Amazonas (Brasilien) oder dem Ganges (Indien und Bangladesch)

- Mehr unter „Weltweite Jagd auf Delfine und Kleinwale“

7. Mangelware Fisch in ärmeren Küstenländern

Deutschland kann die Nachfrage nach Meeresfisch nicht selbst decken: Die Erträge aus Nord- und Ostsee sind so gering, dass ohne Nachschub aus aller Welt die Fischtheken in Deutschland rein rechnerisch ab Ende Februar leer wären. Doch die hiesige Lust auf Fisch trägt zu Überfischung anderswo bei, mit teils verheerenden ökologischen und sozialen Folgen.

In Westafrika beispielsweise ist die Jagd auf Delfine, Manatees und Meeressschildkröten gestiegen, weil die Meere von den Industrieflotten aus Fernost und Europa so leergefischt sind, dass die lokalen Fischer kein Einkommen und damit keine Lebensgrundlage mehr haben und auf Delfine & Co. ausweichen. Der vor der Küste lebende Kamerunflussdelfin ist inzwischen vom Aussterben bedroht. Auch die Wilderei von Wildtieren an Land wie Affen oder Antilopen hat infolge der Überfischung zugenommen.

8. Folgen der Aquakultur

Aquakultur wird häufig als ökologische Alternative zum Fang dargestellt, doch zumindest bei Meeresfisch ist dies falsch: Laut jüngstem Bericht der Welternährungsorganisation FAO beträgt die globale Fangfischerei aus den Ozeanen noch immerhin 79,7 Mio. Tonnen – gegenüber der marinen Aquakultur, die aktuell nur 35,3 Mio. produziert. Damit sind weit mehr als Zweidrittel der Meeresprodukte noch immer Wildfang.

Ohnehin ist die Hoffnung, Aquakultur könne die Überfischung der Meere mildern, ein Trugschluss: Industrielle Fischfarmen sind nichts anderes als Massentierhaltung im Meer und richten oft erheblichen ökologischen Schaden an:

- Fäkalien sowie die Reste von Futter und Antibiotika aus Fischfarmen im Meer reduzieren die Wasserqualität in die Umgebung.

- Vor allem in Lachs- und Shrimps-Farmen werden Unmengen Fischmehl verfüttert, was die Überfischung weiter verschärft.

- Entkommene Zuchtlachse können sich mit Wildlachsen kreuzen, gebietsfremde Fischarten tragen zur Veränderung des Artenbestandes bei.

- Parasiten und Erreger gelangen ebenfalls in die Umgebung und infizieren Wildfisch.

In Südostasien sind bereits fast 30% der ökologisch besonders wertvollen Mangrovenwälder zerstört und in Fisch- und Krabbenfarmen umgewandelt.

9. Unzuverlässigkeit des Ökosiegels MSC

Gefühlt auf jedem zweiten Fischprodukt prangt das blaue Fischsiegel MSC (Marine Stewardship Council) und verspricht einen Fisch aus „nachhaltigen, umweltschonenden Fischereien.“ Fast 680 Fischereien weltweit sind bereits zertifiziert, doch wie glaubwürdig ist dieses Siegel?

- MSC beurteilt die Nachhaltigkeit der Fischerei auf die Zielart – die Kollateralschäden wie Beifang werden hingegen kaum berücksichtigt.

- Seit 2022 ist die spanische Firma Echebastar für ihre Bonito-Fischerei zertifiziert – trotz massivem Beifang von Seidenhai und Gelbflossenthun.

- Nach viel Kritik überarbeitete MSC 2022 seine Nachhaltigkeitsstandards, doch die Fischerei-Industrie verhinderte erfolgreich allzu ambitionierte Verbesserungen. Die neuen Standards greifen weiterhin vielfach zu kurz.

- Die Ringwadenfischerei, bei der Delfine gezielt eingekreist werden, um die mit ihnen ziehenden Schwarmfische wie Thunfische zu umzingeln, bleibt erlaubt, obwohl tausende Delfine so sterben.

Anfang 2024 gab MSC bekannt, dass bereits zertifizierte Fischereien noch bis 2030 Zeit haben, um die neuen (ohnehin zu schwachen) Nachhaltigkeitsstandards umzusetzen.

10. Fang in Schutzgebieten

Meeresschutzgebiete, das klingt nach friedlicher Idylle und Rückzugsmöglichkeiten für Fische, Delfine, Seevögel & Co. – doch weit gefehlt: Selbst dort ist Fischerei, sogar mit schädlichsten Methoden, nicht per se verboten: So sind in der deutschen Nord- und Ostsee zwar 45% der Gewässer zu Schutzgebieten erklärt, jedoch sind noch immer Grundschleppnetze im Einsatz, die Sandbänke umgraben und Riffe zerstören. Solange Schutzgebiete nur auf dem Papier bestehen, bleibt die marine Artenvielfalt in Gefahr. Meeresschutzorganisationen fordern deshalb, dass zumindest in einem Drittel aller Schutzgebiete jegliche Nutzung verboten werden muss.

Die Grundschleppnetz-Fischerei ist eine der zerstörerischsten Fischereimethoden – und darf dennoch bis heute sogar in besonders sensiblen Ökosystemen (engl. VMEs) und sogar Meeresschutzgebieten praktiziert werden.

Wir wollen ein komplettes Verbot der Grundschleppnetz-Fischerei – mit höchster Dringlichkeit für VMEs und marine Schutzgebiete. Helfen Sie uns, diesen Raubbau zu beenden und unterschreiben Sie unsere Petition!