Inhaltsverzeichnis:

In den letzten 50 Jahren hat sich der globale Fischkonsum nahezu verdoppelt und liegt laut Angaben der Welternährungsorganisation FAO inzwischen bei 20,6 kg pro Person und Jahr, in Europa sind es gar 22,2 kg. Schuld an der Überfischung sind vor allem die industriellen Fischereimethoden, die nicht nur mehr Fisch einsammeln als die Bestände verkraften, sondern auch große Mengen ungewünschter Arten mitfangen, den sogenannten Beifang.

Die schädlichsten Fischereimethoden

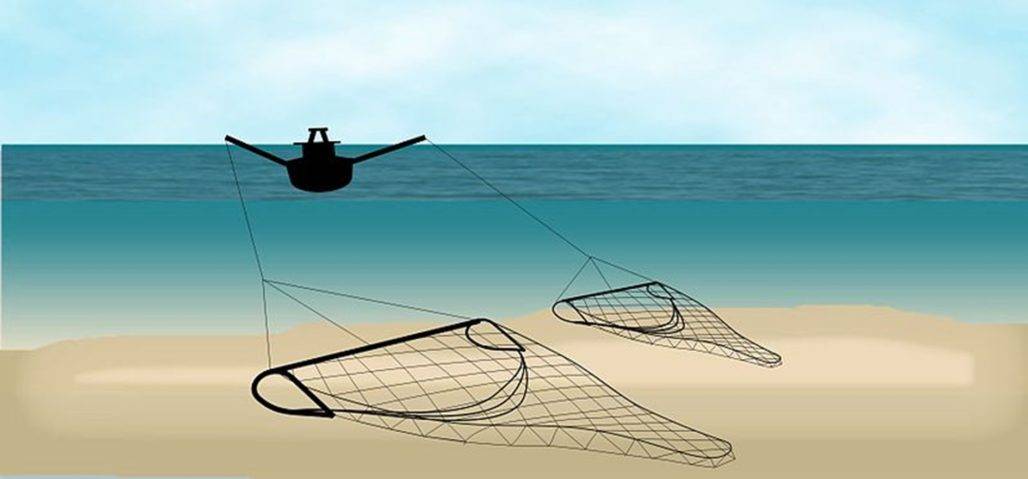

- Grundschleppnetze (engl. „bottom trawl“) pflügen über den Meeresboden. Die oft kilometerlangen Netze sammeln nahezu alles ab und hinterlassen tote Unterwasserwüsten. Hierzu gehören auch die sog. „Baumkurren“ – das sind spezielle sehr engmaschige Grundschleppnetze mit schweren Eisenketten und einer Querstange, dem „Kurrbaum“.

- Die riesigen pelagischen Schleppnetze, die hinter regelrechten Fabrikschiffen hergezogen werden. Sie richten zwar keinen Schaden auf dem Meresboden an, könnten aber von der Größe her mühelos einen Jumbojet verschlingen und ein einziger Fang kann 500.000 kg Fisch umfassen.

- Langleinen mit bis zu 20.000 Haken werden vor allem zum Fang von Thun- und Schwertfisch eingesetzt. Aber auch unzählige Delfine, Meeresschildkröten, Seevögel und Haie beißen an den Ködern an und sterben.

- Ringwaden-Netze (engl. „purse seine“) sind kreisförmige, bis zu 250 Meter hohe Netze, die gezielt ausgelegt werden, um mit Hightech geortete Fischschwärme einzukesseln. Dabei wird oft nicht nur die Zielfischart wie z.B. Gelbflossen-Thunfisch eingekreist, sondern auch Delfine, die mit den Thunfischen gemeinsam auf Beutezug sind.

- Stellnetze bzw. Kiemennetze (engl. „gill net“) sind Netze, die wie eine kilometerlange Kunststoffwand im Meer schweben. Ihren Namen haben sie daher, dass die Netze so feinmaschig sind, dass die Fische nur mit dem Kopf in die Maschen passen, nicht aber mit dem Körper. Zurück in die Freiheit kann der Fisch nicht, weil er mit den abgespreizten Kiemen hängenbleibt.

Beifang – ein hoher Preis industrieller Fischerei

Je größer die Netze oder Leinen und je industrialisierter der Fang, desto größer der Beifang. Als Beifang werden alle Arten bezeichnet, die nicht gezielt gefangen wurden, sondern schlicht das Pech hatten, mitgefangen zu werden. Betroffen von diesen desaströsen Fischereimethoden sind unter anderem Delfine, Haie, Seevögel, Meeresschildkröten, Muscheln, Kalmare und kleine Fische.

Noch erschreckender als das Artenspektrum sind die unfassbaren Mengen: Zehn bis 40 Prozent der weltweiten Fänge aus dem Meer sind Beifang, in der Shrimps-Fischerei sogar noch weitaus höher. Ein Großteil davon wird noch vor Ort ungenutzt ins Meer zurückgeworfen, um an Bord Platz für den erwünschten Fang zu sparen – nur ein Bruchteil dieses verworfenen Beifangs (engl. Discard) hat eine Überlebenschance. Die meisten Tiere sind bereits zuvor erstickt, wurden beim An-Bord-Ziehen der gigantischen, oft prall gefüllten Netze zerquetscht oder sterben schon beim Hochziehen der Netze durch den veränderten Wasserdruck. Anderer Beifang wird an Bord behalten und vermarktet oder zu Fischmehl verarbeitet.

Die Beifang-Zahlen sind erschreckend:

- Bis zu 40 Prozent Beifang (also Fang von Nicht-Zielarten) werden für die globale Fischerei geschätzt. Nur ein Teil hiervon wird angelandet und weiterverwertet, z.B. als Fischmehl.

- Der Beifang an Meerestieren, der ungenutzt wieder über Bord gekippt wird, wird weltweit auf jährlich etwa neun Millionen Tonnen geschätzt. Der Großteil dieser Tiere ist bereits tot oder nicht überlebensfähig.

- Besonders hoch sind die Beifangraten in den engmaschigen Netzen der Shrimps-Fischerei: Hier kommen auf 1kg Shrimps 5-20 kg ungewünschte Meerestiere, die in den Netzen landen.

- Jährlich sterben weltweit mindestens 300.000 Delfine und Kleinwale, hunderttausende Seevögel und hunderttausende Meeresschildkröten und Haie als Beifang in der Fischerei.

- Allein 2020 fingen laut Daten des regionalen Fischereiabkommens ICCAT Spanien und Portugal im Atlantik 870 bzw. 342 Tonnen Makohai als „Beifang“ in ihrer Schwertfischerei.

Reduzieren des Beifangs muss Priorität haben

Dabei gibt es bereits jetzt Alternativen, die den Beifang reduzieren würden: Akustische Signalgeber an Netzen (sogenannte „Pinger“) helfen Delfine fernzuhalten, abgerundete Haken an Langleinen („circle hooks“) verringern den Beifang von Meeresschildkröten und Haien. Haie und Rochen lassen sich mit magnetischen Feldern von Langleinen fernhalten – hier könnten kleine Magneten an den Haken schon ausreichen. Notausstiegshilfen in den Netzen sollen den Beifang von Meeresschildkröten und Delfinen reduzieren.

Aber all diese Methoden kosten zusätzlich Geld. Damit die Fischerei-Industrie ihre Praxis umstellt, müssen solche Alternativen gesetzlich vorgeschrieben sein. Eine finanzielle Unterstützung über eine sinnvolle Subventionspolitik könnte dies noch beschleunigen – statt, wie bisher üblich, die Überfischung durch Subventionierung von Benzin, Hightech-Geräten und Meganetzen noch weiter zu fördern.

Das tut Pro Wildlife

Pro Wildlife klärt über die Folgen der Überfischung auf und ruft zum Verzicht auf Meeresfisch auf. Mit detaillierten Stellungnahmen fordern wir eine Kehrtwende in der EU-Fischereipolitik, weg vom Raubbau, hin zu einer Ökosystem-basierten wirklich nachhaltigen Fischerei. In einem globalen Bündnis setzen wir uns dafür ein, dass die schädlichen Subventionen in der Fischerei beendet werden. Mit unserer Petition fordern wir ein Ende der besonders zerstörerischen Grundschleppnetzfischerei. Zudem unterstützt Pro Wildlife die Entwicklung von Techniken, die den Beifang in der Fischerei reduzieren.

Die Grundschleppnetz-Fischerei ist eine der zerstörerischsten Fischereimethoden – und darf dennoch bis heute sogar in besonders sensiblen Ökosystemen (engl. VMEs) und sogar Meeresschutzgebieten praktiziert werden.

Wir wollen ein komplettes Verbot der Grundschleppnetz-Fischerei – mit höchster Dringlichkeit für VMEs und marine Schutzgebiete. Helfen Sie uns, diesen Raubbau zu beenden und unterschreiben Sie unsere Petition!

Letztes Update: 11. Oktober 2024